複利は資産を増やす上でとても重要で、投資をする人達は多くの恩恵を受けています。

金融関連ではどこを見ても、株式や投資信託における複利は凄いと書かれてます。

しかし個人的には、『株式』と『複利』の関係についてずっと違和感をもっていました。

なぜなら株価には、金利のような利率なんてものが存在しないからです。

ネット上で調べると「投資に複利効果なんてない」と断言した記事さえもあります。

金利がない点で言えば、株式は複利と関係がありません。

ですが本当に株式や投資信託に、「複利効果」は存在しないのでしょうか。

この考察を繰り返す中で、株式の「複利」と呼べそうな値をみつけました。それが企業の成長率です。

ここでは「株式や投資信託に存在する複利」について解説していきます。

目次 閉じる

口座開設手順はMoney shipさんが詳しく解説されていますので ↓↓↓こちらをご覧ください。

複利とは

株式の複利の話をする前に金利について少しおさらいをしときます。

金利というと、自分のお金を他人に預けたり商品に換えたりした場合に、その資産に対して1年間につく利息の割合のことです。

金利には利息の付き方の違いで単利と複利があり、どちらもある一定の利率で利息が増えていきます。

単利とは

元本のみに利息がつく方式

n年後の資産を式で表すと、「元本 ✕ (1+利率 ✕ n年)」

複利とは

元本と利息の合計(元本+利息)に対して利息がつく方式

n年後の資産を式で表すと、「元本 ✕ (1+利率)n」

単利は直線的に、複利は放物線を描いて増えていきます。

複利によって資産が増えていく凄さから、ドイツ生まれの物理学者アルベルト・アインシュタインは次の名言と残したとして有名です。

「複利は人類による最大の発明だ。知っている人は複利で稼ぎ、知らない人は利息を払う」

ただ言ったとされる明確な確証は無く、おそらくアインシュタインは言っていないというのが有力のようです。

株式が複利ではない点

株式や投資信託が複利と異なる理由として次のようなものが挙げられます。

リターン(利益)は株価で決まる

ある期間の利益を求める場合、複利商品も投資信託も計算方法は同じです。

(最終価格)-(購入金額)=(リターン)

ここで複利の場合、「元本+利息」に対して利率を掛けていくので、n年後のリターンは「元本 ✕ (1+利率)n」と初めから分かっています。

一方、株の場合、「最終価格」は「(株価)✖(株数)」であり、n年後の株価によって決まります。ただ株価はその時にならないと分からないもので、その途中経過もずっと価格が変動します。

つまり複利の商品と違って、株価は未知でありランダムです。もちろん投資信託の基準価格も同じです。

株価は株主の意思で決定

株式の株価は、投資家である株主の意思によってその価格が決まります。

売り注文と買い注文の需要と供給のバランスが取れた水準がそのときの価格です。

利率のような一定の決まった数値は存在しません。

年率リターンは利率と違う

先にも話した通り複利とは利率が決まっていて、資産はその利率に従って増えていきます。

一方、よく目にする年率リターンとは、投資金額に対して最終的に得た利益の割合(利益率)を1年単位に複利換算したものです。

最終リターンから求められた値を、複利と仮定しているだけなので、やはり複利の利率とは根本が異なります。

年率リターンを使用する商品には、投資信託があります。

株式は年率リターンで表現されることがあまりなく、基本は損益金額で示されます。

リターンがマイナスになる

複利の場合、決まった利率に従って毎年利息が増えていきます。基本、減ることはありません。

一方、株や投資信託のリターンは、もちろんプラスになりますが、マイナスとなることもあります。

株式が複利っぽい点

複利に潜む数字

単利と複利を数字で理解するため、数学の数列で考えてみたいと思います。

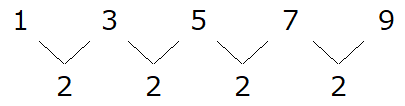

まず単利の場合ですが、次のように1、3、5、7、9と変化していく数字があります。

この数字の並びは、前の数字に一定の数字である「2」が足される、すなわち「2」ずつ増えていきます。これが単利です。

一方、複利の場合ですが、1、3、7、15、31と変化していく数字があります。

分解すると2、4、8、16という数字が足されています。すなわち「2」の累乗(るいじょう;繰返し掛け算する数)で増えていきます。これが複利です。

この単利と複利で出てくる「2」という数字が、金利で言うところの利率になります。

この累乗の「2」と同じような数字がみつかれば、それは複利と言えます。

株式が複利と言われる理由

株や投資信託が複利と例えられるのは、複利のように放物線を描きながら増えていくという理由があります。

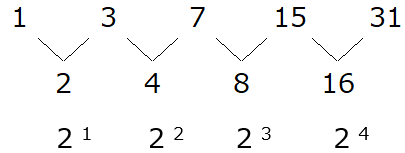

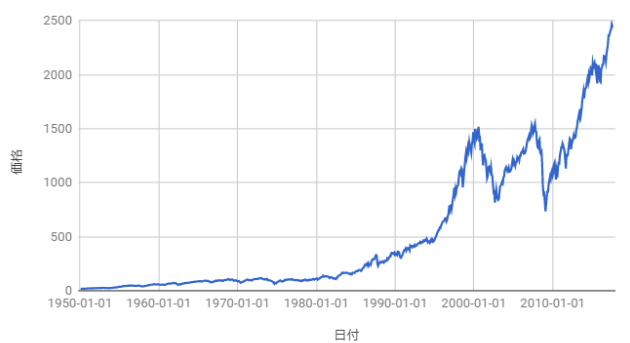

次のグラフは米国株価指数S&P500の1950年から最近までの価格チャートです。

1980年代までほとんど株価の上昇が見られませんが、それ以降急激な上昇をしています。

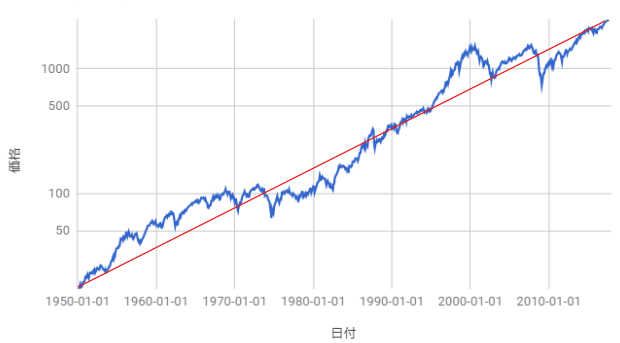

これを次のように対数チャートに書き換えてみると、その景色が一遍します。

対数グラフ(チャート)とは、1目盛りが「1から10」、「10から100」と変化するグラフで、下の図のように縦軸のみ対数で表示されたものを片対数グラフと言います。(引用:macrotrends)

このグラフをみると、ほとんど価格が増えていなかったように見えた1980年以前も、実は順調に増えていたことが分かります。

またある一定の傾きでほぼ一直線上に増えていることも分かります。

対数グラフにして一直線上に増加するのが複利運用の特徴です。そして『ある一定の傾き』を与えているのが、複利でいう利率にあたります。

このことが株式や投資信託が複利であると言われる理由です。

ただよく見て分かる通り、やはり実際は増減を繰返し、バラつきがあります。

なのではっきり複利であるとは断言できませんが、どうやら株式にも複利の利率に似た「ある数字」が存在しているかもしれないということです。

株式に存在する利率の正体

ここまで見てきて、複利ではない点と複利っぽい点をまとめると、

- 初めから決まった一定の利率がない

- 増減を繰返しランダムで、マイナスになることもある

- 複利の利率に似た一定の数値がありそう

- 長期で見ると右肩上がりの上昇傾向

株は複利のように決められた一定の利率が存在しないのに、それがあるかのように成長していきます。

複利の利率(先の累乗の「2」の数字)のような数字がみつかれば、複利であることが言えそうです。

ではその利率に似た数字はいったい何なのかというと、それは企業の成長率です。

株に利率が存在する

企業は絶えず成長/発展していくことが重要で、成長なき企業に待っているのは衰退や会社倒産という残酷な結末です。もちろん成長のない企業は投資家から評価されません。

通常、企業は翌年度の収益目標を掲げます。上場企業の場合、売上高、営業利益、経営利益、当期純利益、配当などに関する目標です。

基本的には絶えず成長していく意識のため、プラスとなる数値を掲げます。

たとえば前年の売上や当期純利益に対して何%アップさせるという目標です。この何%という数字を成長率と言います。

売上高に対するものは売上高成長率、純利益に対しては純利益成長率と呼ばれます。

ただし株価に反映されるのは目標ではなく、目標に向かって出されたその年の結果に対してです。

結果的に出てきた売上高成長率や当期純利益成長率に対して株主が評価し、株価が決定します。

米国の有名投資家バフェット氏も「1株当たり利益(EPS)の成長が株価に反映される」と明言しているのです。

複利でいう利率に相当するのが、毎年のこの(当期)純利益成長率となります。

成長率と株価の関係

株式でいう複利の利率は純利益成長率であると言いました。

株式は結局、投資家が判断する株価で決まるんだから、

売上高成長率でもいいんじゃない?

そうですね。そうとも言えます。

株価には売上高やその他いろいろな要素が影響するため、それも一理あります。

ただ株価と純利益を関連づける指標が存在することと、それだけ投資家も純利益を重視しているということで純利益成長率としています。

企業は毎年、前年度より高い目標を掲げ、その結果として純利益が出ます。純利益が上昇すれば、それに期待して投資家が株を購入し株価は上昇します。

この純利益と株価の関係を示す指標としてPERがあります。

PER=(時価総額)/(当期純利益)

ここで時価総額とは(株価)✕(株数)なので

PER={(株価)✕(株数)}/(当期純利益)と置き換えたのち、更に次のように変換できます。

PER=(株価)/(1株当たりの当期純利益 EPS)

このPERは株価収益率と呼ばれ、利益に対して株価が何倍の評価を受けているかを示します。またEPSは1株当たりの純利益(=純利益/株数)を示します。

株価を1株当たりの利益で割ったこのPERの目安は、おおよそ「18」と言われます。これは真の実力である1株当たりの利益に対して、株価がその18倍となって評価されていること示します。

このPERが低いと割安、高いと過大評価されていて割高と判断されます。そして、その適正値は15~20と考えられていて、もし適正値から大きく外れていたとしても、いずれこの辺りに落ち着きます。

この式から分かることは、PERが一定(評価が一定)と仮定した場合、分母である当期純利益が上昇すれば、分子である株価も上昇するということです。更にその上昇率は同じです。

つまり純利益と同じ利率分だけ株価が上昇するので、毎年で考えると純利益成長率が複利の利率になるというわけです。

ここで先にも説明した対数グラフと合わせると以下のことが言えます。

- グラフの傾きは純利益成長率に相当する。

- 対数グラフをほぼ直線とみなせば、その成長率とはほぼ一定の値である。

- 純利益成長率と株価の2つの間には投資家の思惑を挟んでいるため、『ぴったり一致』とはいかず、やはりバラつきが出る。

企業は常に成長を意識して利益を増やし、その成長率にバラつきはありますが、長期でみると毎年一定の割合で成長し続けているということになります。

まとめ

「株式や投資信託は複利なのか」の考察結果をまとめると次のようになります。

- 複利の利率のように初めから決まった値は存在しない。

- 株価にバラつきはあるが、長期でみると複利と同じような上昇を示す。

- 企業の純利益成長率が複利の利率に当てはまる。

結論としては、厳密に言えば複利じゃないけど、増え方は複利にそっくり、なので個人の取り方次第ではないでしょうか。

はっきりと決まった数字があるわけではないですが、株式は単利ではなく複利の凄みを持って右肩上がりに増えていきます。

企業がより成長していこうという心構えが、結果的に複利効果として表れているのだということです。

――― おすすめの書籍 ―――

『このまま人生を終えるのか...』『変わるには何から始めれば?』とお悩みの方の一助となる「お金」の本を紹介します。これらの本は、単なるお金や投資の知識にとどまらず、人生を豊かにするヒントが詰まった本です。読むだけで人生の充実感がぐっと高まる、そんな魅力的な一冊をご紹介します。

>>日本人に限らず、多くの人はお金を貯めることに夢中になりがちです。働くことで時間を犠牲にし、賃金を得ていますが、そのお金を本当に使うべきタイミングはいつでしょうか?人生は生まれてから死ぬまで続きますが、お金の使える期間はそれよりずっと短いのです。それにもかかわらず、多くの人は将来の不安から使うタイミングを逃してしまいます。本書『DIE WITH ZERO』は、大切なのはお金そのものではなく、経験や挑戦を通じて得られる充実感であることを教えてくれます。また、お金の価値を最大限に引き出す最適なタイミングを示し、今しかできないことに投資する大切さを伝えています。普段は当たり前と思っている人生観を見直し、「充実して生きる」ことを考えさせてくれる一冊です。ぜひ後悔のない、納得のいく人生を発見してください。

>>本書は投資本として紹介されることが多いですが、実はお金の管理方法にも多くのページを割き、独自の視点で「時間」の大切さを説いています。つまり、投資のタイミングに頭を悩ませる時間を減らし、人生の貴重な時間を他の大切なことに使うべきだと説いています。

データに基づいた論理的な解説に加え、お金を貯めるための実践的な方法も網羅。シンプルでありながら説得力のある提案は、あなたの「お金」と「時間」の使い方を、より自由に、より豊かにする—。そんなヒントが詰まった良書です。

>>大学合格を祝う父から息子への心温まる手紙を元に、社会に出ていく若者に向けて社会で生き抜く知恵を伝える一冊です。著者は経済の視点から、お金や仕事、人間関係まで、 社会で生きていく上でのコツを、時にユーモアを交えながら語りかけます。たまに難しい金融用語が出てきますが、 まるで隣で優しい父親が話しかけてくるような語り口で、 すんなりと腑に落ちていくはずです。この本の真価は、経済という「物差し」を通して、 人生の本質を浮き彫りにしている点にあります。 20代の若者はもちろん、40代、50代の方々にも、 新鮮な気づきを与えてくれることでしょう。